嚥下外来について

嚥下障害や摂食嚥下障害を担当する外来です。食事が上手くできなくなったり、食事の際にむせるようになったりすると生活の質が大きく低下します。また、嚥下障害や摂食嚥下障害があると肺炎を起こしやすくなりますし、栄養摂取にも障害が起き、全身の健康を損ねやすくなります。さらに、要介護状態につながる可能性が高いので、できるだけ早く対応することが重要です。

-

対象者

- 食事の際、むせが多くなってきた方

- 退院後、食事形態のアップが可能か確認したい方

当科入院歴のない方でも構いません。

-

診療実績(2020年)

- 嚥下内視鏡検査(VE):198件

- 嚥下造影検査(VF) :135件

-

診療実績(2021年)

- 嚥下内視鏡検査(VE):165件

- 嚥下造影検査(VF) :140件

-

診療実績(2022年)

- 嚥下内視鏡検査(VE):147件

- 嚥下造影検査(VF) :122件

-

日時

診察日 水曜日・金曜日 診療時間 13:30~17:00 電話番号 058-213-0321 FAX番号 058-216-3608

当科の特徴

嚥下障害、摂食嚥下障害の状態を改善するために、まずVE検査(嚥下内視鏡検査)やVF検査(嚥下造影検査)を行って情報を適切に収集します。そのうえで、それぞれの方の状態や症状にあった食事の指導やリハビリテーションを提供していきます。

-

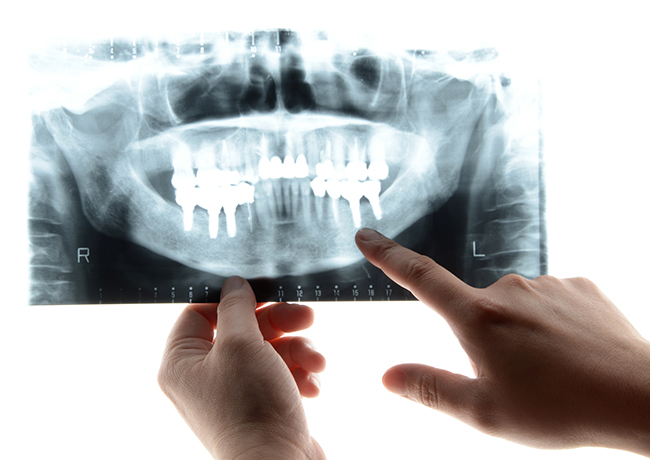

嚥下造影検査(VF)

VF検査とは、バリウム(造影剤)を混入した食べ物を採っていただく際にX線で観察し、摂食嚥下障害をはじめとする治療の対象になる症状があるかを見つけるものです。検査で得た情報から食事の際に口に含む量や姿勢などの訓練を行います。この訓練と検査を繰り返すことで状態を改善していくことができます。

-

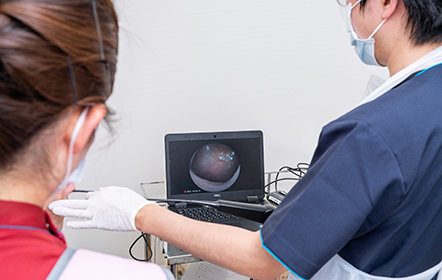

嚥下内視鏡検査(VE)

VE検査は内視鏡を鼻から入れて、嚥下時の咽頭、喉頭、舌の動きを観察するものです。VF検査のようにX線を使わないので比較的手軽に検査できます。その一方、鼻から内視鏡を入れる違和感があります。また、口腔内、食道内の細かい動きを追うことはできません。

嚥下外来の流れ

-

Step01相談

本人・ご家族・担当のケアマネージャーやかかりつけ医院から地域連携室(058-232-2111)にご相談ください。

-

Step02受診

歯科医師の診察、言語聴覚士による専門的な評価、嚥下造影検査(VF) 、嚥下内視鏡検査(VE)

-

Step03検査結果

後日、嚥下機能の評価内容を主治医・ケアマネジャーにお送りします。

-